汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

稳住燃油车基本盘,补齐新能源短板,主流合资品牌上半年集体回暖。

文 / 张恒

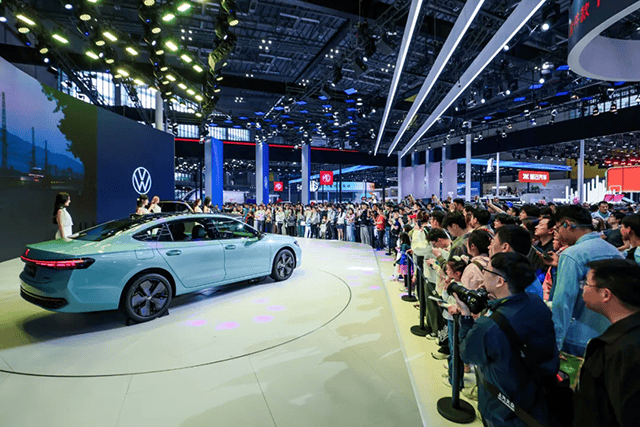

2025年上半年,中国主流合资车企集体交出一份出人意料的成绩单:一汽丰田同比增长16%、上汽通用同比增长8.64%、一汽-大众同比增长3.5%……这是近年来首次出现合资品牌的整体回暖趋势。

在新能源车市场持续高压、自主品牌卷价格的背景下,合资品牌这次能够扳回一分,显然不仅是价格让步这么简单,背后包含着对产品节奏的重构、研发逻辑的转向、营销方式的转变以及用户关系的梳理与改变。

在风向陡变的中国汽车市场,合资品牌的这次集体“止跌”,也是它们争取在华市场保有量的最后窗口期。

稳住燃油车 补课新能源

不可否认,合资品牌当前的销量回升,燃油车仍是主力支撑。

今年1-6月,一汽丰田销量37.78万辆,其中燃油车型占比接近六成。同期,上汽大众销量52.3万辆,一汽-大众销量43.61万辆,广汽丰田销量36.42万辆,上汽通用销量24.51万辆,燃油车型仍然是绝对主力。

但仅靠燃油车,显然不足以让合资品牌重回上升轨道。几乎所有合资车企都在进行“双线修补”——在燃油车上推进智能化,在电动车上加快本土化。

一方面,智能化燃油车成为稳盘的关键。以一汽-大众为例,其已发布“燃油车三步走”智能驾驶战略,计划2026年完成全国范围内L2+智能驾驶系统覆盖。

今年上半年,一汽-大众探岳家族销售8.72万辆,同比增长38.8%;上汽大众帕萨特Pro、途观L Pro自去年换代后,也因智能座舱和驾驶辅助功能提升,收获良好市场反馈;凯美瑞、赛那、汉兰达等车型在广汽丰田体系中合计售出近18万辆,同比增长近三成,表明“智能化油车”在消费者中仍有市场。

另一方面,合资车企的新能源策略正从“导入海外车型”过渡到“本土自主开发”,将开发权限下放给中国研发中心。

上汽通用推出的“至境”品牌即为本地团队打造,覆盖纯电、增程和插电混动三种技术路线。

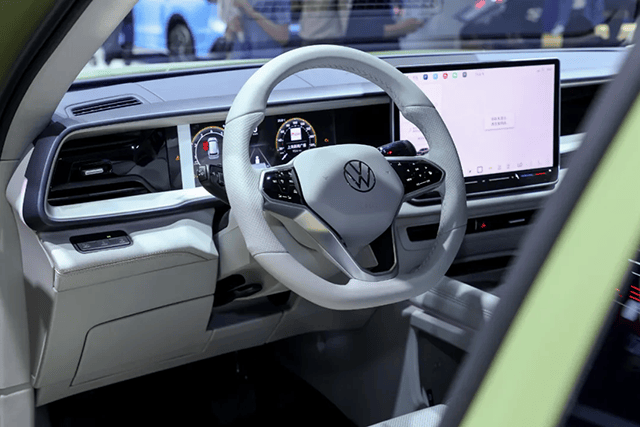

大众集团的本土化转型更具系统性。其与小鹏合作的CEA电子架构、在华打造的CMP平台,均由中国研发中心主导。CMP平台专为A级电动车设计,周期缩短30%、成本降低了40%。未来3年,大众将以此平台为基础,推出11款新车。

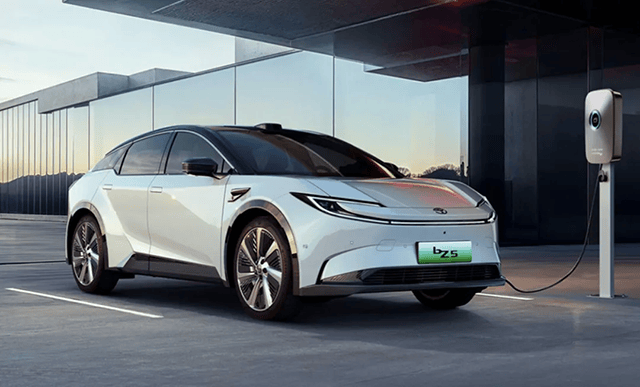

丰田也不再拘泥于“全球同步节奏”。通过RCE体制,丰田将研发权赋予中国团队,由其主导的bZ5车型去年底上市,起售价12.98万元,是丰田在华电动化产品中的转折点。今年上半年,一汽丰田电动化车型销量达18.52万辆,占总销量49%。

这类新能源车型的一大共同特征,是零部件供应链高度本地化。例如广汽丰田的铂智3X,其零部件国产化率已达65%,不仅加快迭代速度,也在智能化功能上更贴近中国用户。

合资车企正试图一边保住燃油车的主力盘,一边在新能源转型中补齐短板。这种“双线作战”的战略,在节奏上并不会轻松,但比起之前战略的摇摆和模糊,算是有了方向性的突破。

重构定价逻辑

若说过去合资车企的最大劣势,是对本土市场反应慢半拍,那么这两年的“贴地飞行”式调整,正在改变这一局面。

最具标志性的变化,是从2023年成都车展开始流行的“一口价”策略。今年以来,上汽通用、上汽大众、东风日产、广汽丰田等大面积跟进。“一口价”逐渐不再是一种短期促销方式,而逐渐演变成为长期的价格机制变革。

上汽通用在今年2月将“一口价”推广至新能源产品线,成为业内第一家打破“线下议价”惯例的合资品牌。消费者无需反复砍价、等待补贴,直接在官网和门店看到全国统一的真实成交价,省去了大量的拉扯成本。对品牌方来说,这种模式稳定了价格体系,减少了市场混乱;对经销商来说,则是一次从销售转向服务的深度转型。

与此同时,价格体系的统一,也使合资品牌重新在性价比维度与自主品牌展开竞争。例如,一汽-大众速腾、宝来,新款价格压到10万元区间,叠加智能配置,令一部分预算有限、但偏好品牌背书的用户回流;别克君越、昂科威、雪佛兰迈锐宝等主力车型降价3万-5万元,配合智能化升级后,销量有了明显提振。

在当下浮躁且充满不确定性的车市中,合资车企的策略转变恰恰提供了一种难得的安全感——定价透明化、交付标准化、售后体系化。这种“明码实价”的踏实感,不仅让消费者买得放心,更与合资品牌一贯坚持的安全、可靠、品质至上的造车理念更契合。

如今,合资车企正通过重构定价逻辑,在激烈竞争中重新确立自己的差异化优势:不是最便宜,却更值得信赖。

新合资逻辑

必须看到,合资品牌这一轮回暖更多是结构性修复,远谈不上“翻身”。尤其在新能源和智能化的主战场上,合资品牌距离第一梯队还有不小差距。

更大的挑战在于,用户心智结构已变。过去选择合资,是对“技术”、“质量”、“保值率”的天然信任,如今这些标签正在逐渐失效。而那些主打新能源的汽车品牌借助智能化、内容运营、用户社群建设等手段,正在重新定义“汽车体验”。合资品牌若仍试图以老思路套新市场,注定会是徒劳。

当前合资品牌的销量增长不能简单归因于“价格策略奏效”,它背后是更深的组织结构调整、产品定义革新以及决策体系的本地化。

能否真正逆转趋势,不取决于销量数字的一时起伏,而在于它们能否构建起一套真正适用于中国市场的“新合资逻辑”——即用中国速度造车、用中国体系决策、用中国方式营销。

合资品牌的回暖,值得被看到。接下来,合资车企需要考虑的是如何站稳脚跟,而不是再次被裹挟在潮流之外。【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件,未经授权不得转载。

评论 0

作者信息

更多资讯推荐