汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

数据驱动品质,是一次尝试,更是一轮变革。

文 / 吴毓

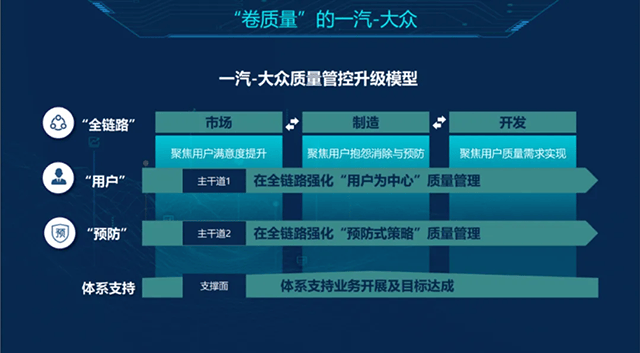

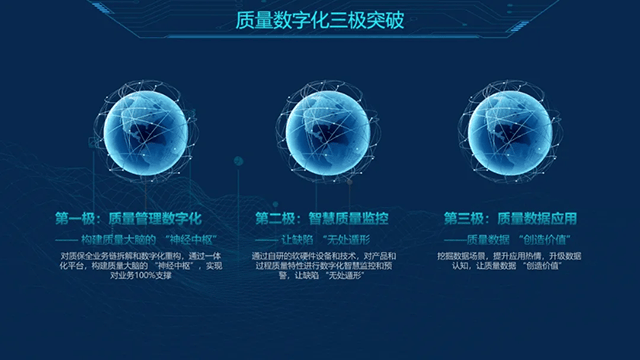

日前举行的第五届中国汽车质量技术大会上,一汽-大众汽车有限公司质量保证总监张博介绍了以数据为工具构建的预防式质量管理体系。

这件事,说出来云淡风轻,做起来千山万水。

首先是“对内”,整合奥迪、大众、捷达三大品牌,在经销商端、400热线,以及网络舆情的全维度数据,建立“客户抱怨聚合平台”,提升客户诉求响应速度与解决质量。

其次是在“对外”,打造“供应商三化”工程,包括”工位绿化”锁定关键特性参数、”要素固化”建立要素版本管控机制、”管控数字化”构建S-QPRO实时监控网络,重构客户导向质量检查体系,实现质量问题源头管控。

这其中千头万绪,但最关键最核心的还是数据整合与数据驱动。

很多人觉得,数据整合就像从网盘下载数据,或是在D区新建文件夹,但现实的难度不亚于天宝年间的新鲜荔枝北上长安。

以对内整合数据为例,奥迪、大众看似一家,但在集团内部,奥迪品牌和大众品牌却分属Progressive和Core品牌群。二者不仅品牌定位不同,绩效评估、资源分配各有侧重,其采购、生产也会更加倚重品牌群内部的协同。这意味着,它们有自己的“语言表达”“动作体系”,甚至是自己的“标准化”与“价值观”。

在这样的背景下,整合奥迪、大众和捷达三个品牌的数据,不仅需要统一数据格式、建立数据字典、确保数据清洗与合规,还要打造标准化接口,确保数据实时同步……有了统一的数据平台、数据仓库,才能实现一次采集多方复用。

但最大的难点并非技术层面的系统打通,而是数据权属、利益分配与信任壁垒的深层博弈。既要解决能不能整合,还要面对愿不愿整合——看不到的深层壁垒,远比看得到的关卡更难打通。

既然障碍这么多,一汽-大众何必要自找麻烦?

在合资车企中,合规与风险规避是优先项,跨部门协作也需要层层同步。尤其在涉及用户抱怨时,担心“信息不对称”而倾向于扩大同步范围,反而拖慢决策效率。在“合规”的重要性超越“效率”的背景下,“快速灭火”可能要让位于“流程完整”。

举个例子,有一个车辆反复维修的负面舆情,用户可能是通过客户服务系统层层反馈,也可能选择微博爆料激活舆情监控;如果经销商能保持站位,一位高级经理就可以在舆情初期快速“灭火”。

但如果事关安全、可靠,涉及品控、质保、PR等多个部门,那就要进入流程了,不仅要快速提出解决方案,汇报给直线领导,还要CC相关部门,等待一一反馈……这样的程序正义下,用户的感受是无人问津、百般推诿、不被重视,最终导致舆情发酵,处置方案失效,前述流程重新来一遍,最后的结果还未必向好。

而数据驱动的客户抱怨聚合平台,通过建立跨部门的响应群,减少邮件CC往来,避免无谓的“等待反馈”空窗期,让效率与合规并重。

简单地说,这就相当于做了专门针对用户投诉的“钉钉”,一个扁平化的协作支持工具,不用额外拉会,也不用再做PPT;问题都被整合成“二维码”了,不仅颗粒度秒齐,各部门的应对与节奏也一清二楚,接下来该怎么做如果还需要交代,HR就该出手了。

针对制造端的打通数据链路,也是同样的目标,最终将问题消灭在“摇篮”里。

前几天读到彭博新闻社的报道,星巴克中国的广东部分门店推出了“自习室”、扩展了餐饮单——人们不需要购买任何东西,就可以使用店内空间和设施。相比之下,西雅图选择在美国市场简化餐饮单以提高运营效率,空间与洗手间也只提供给付费顾客使用。

今天,星巴克在中国所面对的竞争不止是茶颜悦色、霸王茶姬、瑞幸咖啡,还有京东、美团、饿了么的天量补贴。不到五块钱就能享受2杯柠檬茶或者其它饮品,改变的不仅是茶饮(咖啡)的价格体系,还有人们在哪里享用茶饮(咖啡)的习惯。

虽然折扣和补贴吸引用户,但低价难以形成长期壁垒。只要竞品推出更多优惠,用户绝对掉头就走。只有良好的品牌形象和消费体验,才能培养情感认同与品牌忠诚度。

无论是“自习室”还是扩展餐单、强化定制,都是为吸引年轻用户到店,塑造独特的品牌形象,与其他咖啡品牌形成差异,最终在竞争中脱颖而出。

今天的汽车市场,也处在相似的竞争环境。

一方面,用户乐于看到车企提供更大的购买折扣(权益),甚至就是直白地降价;另一方面,用户也担心降价是否会导致品控与体验的“缩水”。毕竟,这在餐饮外卖行业已经不是秘密,中央厨房、配送中心的背后就是大量的预制菜半成品,那些使用笼屉的精美点心、使用瓦罐的浓郁汤羹,概莫能外。

但长期的得失,远比看上去复杂得多。

品控与性能,一直是主流合资车企的强项,但敏捷而有温度的服务、即时且有态度的互动,却已经成为它们的短板。

现在,一汽-大众尝试改变实践的逻辑,在全球体系与法律框架之内,建设一套满足中国市场竞争环境的沟通体系,展现了企业对客户的重视。在口碑传播时代,良好的品牌形象无疑能吸引更多潜在客户,提升品牌的市场影响力。

同时也要看到,一汽-大众建立客户抱怨平台的初心是为了发现品质问题、促进品质提升。这并非舍本逐末,反而是另一种意在笔先。

数据驱动品质,是一次尝试,更是一轮变革。它们的背后,是藏不住的硬实力与大诚意。【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件,未经授权不得转载。

评论 0

作者信息

更多资讯推荐