汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

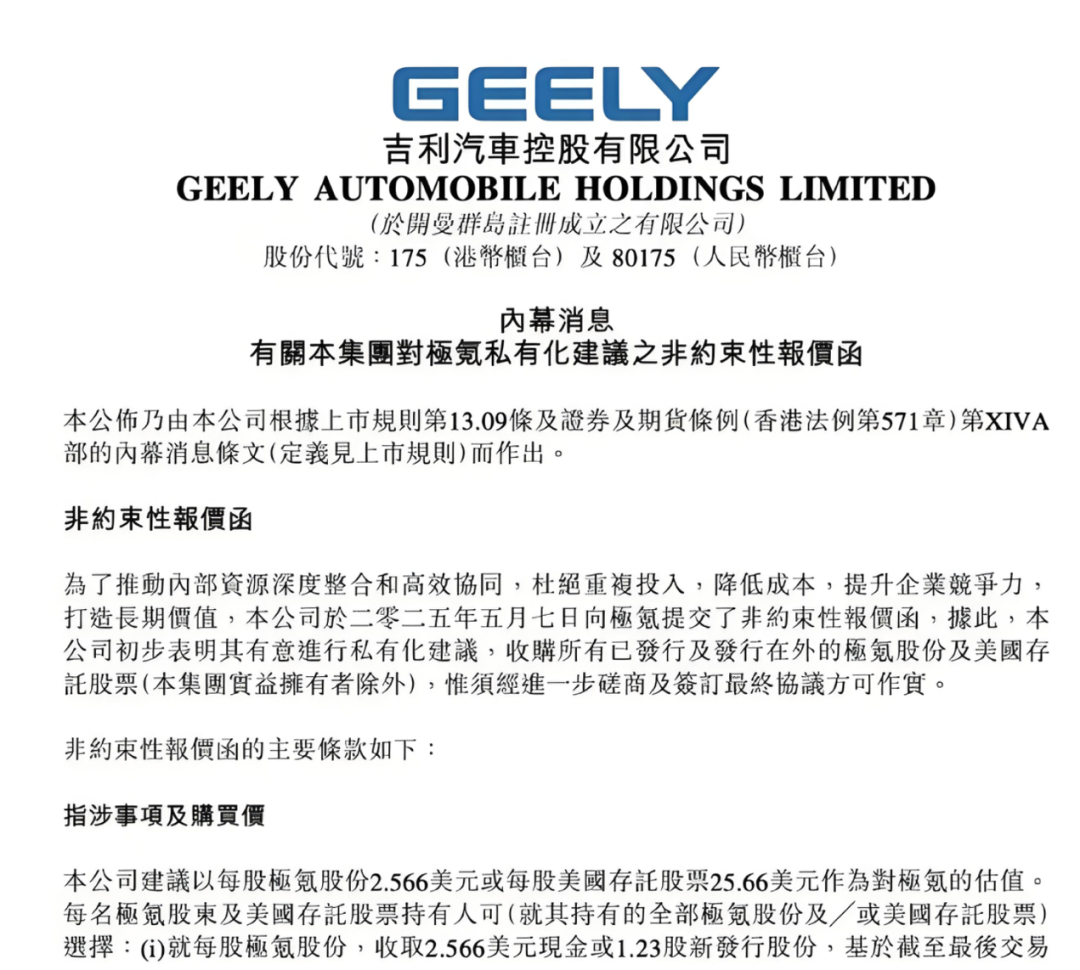

登陆纽交所还不满一年,吉利便以一则“拟私有化极氪”的公告,为极氪的旅美生涯画上句号。

根据公告内容,吉利计划以每股极氪股份2.566美元或每股美国存托股票25.66美元的价格,收购所有已发行及发行在外的极氪股份和美国存托股票。如私有化建议落实,极氪将真正成为吉利汽车的全资附属子公司,并正式从纽交所退市。届时在美上市的中概汽车股将只剩下蔚来、理想、小鹏三家造车新势力,以及同样隶属吉利麾下的路特斯。

从成立三年闪电IPO,到如今上市一年便按下私有化按钮,极氪的资本故事的确称得上跌宕起伏,由此不免引发业内对极氪退市原因的诸多猜想。在公告中,吉利明确提出此举是为落实《台州宣言》精神,在“回归一个吉利”的战略主线下,极氪不能游离在外,这是摆在明面上的主因。

不过,也显然不是唯一的原因。

对于上市企业而言,内部转型与资本管理构成特定的叙事逻辑,而吉利接二连三展开的雷霆手段,既是《台州宣言》提出的要求,也同样与资本环境密切相关。如果从全局视角重新对极氪私有化一事进行剖析,很多细节变化其实都更值得推敲。

问题1:吉利推动极氪私有化,是否也存在资本市场表现不佳的原因?

答案是肯定的。上市一年时间以来,极氪股价的确没有按照预期节节高升,而是高开低走,从去年5月10日到现在,极氪的市值巅峰停留在了71.6亿美元,也就是上市当日。根据私有化公告发布后当日的收盘价,极氪市值为64.03亿美元,低于市值为281.42亿美元的理想、182.25亿美元的小鹏和86.25亿美元的蔚来。

当时,极氪启动上市的主要目的,一是为开辟融资渠道,为研发、产品、市场等领域的持续投入筹集资金,缓解吉利的输血压力。二是提升在全球市场的知名度,形成以全球化为标签的品牌背书。

虽然理想美好,但现实更骨感。其实极氪上市的2024年,美股市场已经对新能源概念开始“退烧”,转而聚焦在AI领域,换句话说极氪在“天时地利”上条件不足。

而且相较于当小鹏、理想和特斯拉这些已经全力讲述AI故事的企业,极氪的AI标签仍然算不上突出。在美投资人眼中,极氪的定位更像是一家汽车制造商而非科技公司,长期而言,未来的估值空间显得更加渺茫。所以当实际情况背离上市募资的初衷时,继续耽搁下去也就没有太大意义了。

问题2:失去估值溢价的极氪就必须退市吗?私有化背后有何对于资本环境的考量?

当然不是。在国际资本市场中,美股市场仍然是最活跃的资本平台之一,从交易活跃度到融资水平都有着极强的影响力,如果仅从这一考量出发,极氪没有必要一定退市,留下来也不是不行。

但更关键的原因在于,中美之间胶着的博弈关系正在深刻影响中概股今后的走势。前段时间美方在回应“会否将中国公司踢出美股市场时”的提问时表示,“在关税谈判中,所有的政策选项都是可能的”。不排除中概股将来会被动脱离美股市场。

而在吉利公告发布当日,中国证监会直接明确了“创造条件支持优质中概股企业回归内地和香港股市”的指示。此外,据高盛此前的推算,极氪就是符合回流香港上市条件的27家中概股之一。因此,极氪先行退市,既可以理解为风险前置之举,也是应政策呼声的重要决策。

事实上,除极氪之外的中概汽车股中,如蔚来、小鹏、理想都已选择双重/三重上市的方式应对在美资本风险,保持融资的灵活性。本质上来看,极氪与蔚小理的操作算是“殊途同归”。

问题3:极氪回归一个吉利后,对吉利来说算好事还是坏事?

必然是利好。最直接的表现就是,极氪并入吉利体系后,从财务表现、到技术成果,都将被视作吉利的核心资产。

与吉利不同,极氪是“智能电动”的代表,属于高端线,所有的新能源和智能化技术都处于第一梯队,但是极氪作为独立的上市主体,这些突出表现并不会被吉利所在的港股市场纳入考察范围内。

也正因如此,吉利即使在销量、盈利等方面仅次于新能源龙头企业比亚迪,但股市却处于倒挂状态,总市值仅1700亿左右,与比亚迪的万亿市值相去甚远。

但如今随着极氪的回归,被注入“智能电动”业务的吉利将在资本市场将释放更多预期。尤其是财务方面。去年四季度,极氪财务数据已明显收窄,今年上海车展搭载900V高压电混系统等技术的极氪9X反响热烈,在爆款产品助力下,一旦极氪2025年实现盈利,必然大幅改善吉利的盈利结构。

资本背景同样存在利好。5月初,亚洲货币对美元都有大幅升值,一定程度反应外资流入亚洲市场,吉利此时若因极氪并入提升投资价值,很可能吸引海外资本,实现股价飞升。

问题4:极氪未来何去何从,成为吉利的一块拼图还是重归资本市场?

对于极氪本身而言,私有化后也是利大于弊,但未来发展路径仍然值得商榷。

从上市公司重归吉利体系,极氪将不会再被市场投资者直接监督和影响,能更自主的制定和执行长期战略。此外也摆脱了严格的监管审查,减轻时不时被质疑的负担,可以更加灵活的调整经营策略。算是完成了一次解开束缚专注自身成长的蝶变动作。

那么关于更长远的路径选择呢?如果继续留在吉利体系内,势必将进一步落实《台州宣言》的战略指引,实现与领克、银河品牌之间的深度协同,共享技术、供应链和渠道资源的同时实现差异化的品牌矩阵,真正五指并拳实现市场份额的向上突破。

至于极氪科技集团的存在形式,吉利副总裁杨学良回应称:品牌公司继续存在,前台独立运营,后台充分整合协同。用户层面的感知没有变化。

还有一种可能是,极氪在获得更好的市场反馈后,比如销量、业绩和技术层面具备承托更高估值的支撑,那么或许会在A股或者港股重新上市,只是取决于极氪品牌今后的主攻方向和吉利整体的战略需求。

总而言之,对于擅长资本运作的吉利来说,极氪的终点可能并不会止步于当下,怎么让这个高价值品牌真正发挥出应有的效应,是吉利留下的又一开放性命题。

评论 0

作者信息