汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

车影未见,全款先行!这般魔幻的购车剧本,正在小米SU7 Ultra的预订池中真实上演。

当其他车企奉行见车付款的行业铁律时,小米却祭出不给钱不造车的另类规则,将数十万资金风险转嫁给普通消费者,这操作实在让人难以理解。

事件解析

今年2月,雷军高调推出售价52.99万起的小米SU7 Ultra,誓言打造“性能比肩保时捷、科技紧追特斯拉”的新时代豪车。发布会战报耀眼,SU7 Ultra上市10分钟大定6900台,2小时破万,这样的成绩看似亮眼,然而,热潮背后问题逐渐浮现。

多名准车主反映,车还没见着,甚至还没进入生产环节,小米汽车就要求他们7天内支付尾款,这无异于让消费者蒙眼赌上几十万身家!咨询小米汽车客服时,客服承认有“车辆下线后通知支付尾款” 的流程,但对于“车未下线就催款” 的情况,既不承认也不否认,只说以交付专员通知为准。当被问及提前付款后若车辆出现质量问题如何处理时,客服回答含糊,只强调提车时可现场检查。可关键是,车还没造出来就得先付钱,这算什么规矩?一旦车有问题,责任该由谁承担?

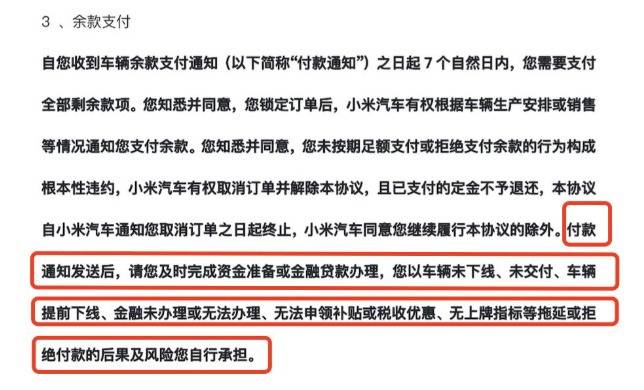

更让人无奈的是,小米汽车的购车协议中明确写着 “小米有权随时要求支付尾款”。这与早期宣传《小米SU7答网友问》中提到的 “尾款可分多笔支付,支持在交车时支付” 大相径庭。这种合同条款与实际承诺的差异,让消费者感觉受到了欺骗。合同本应是保障双方权益的契约,如今却成了小米单方面的 “霸王条款”,消费者毫无话语权,只能被迫接受。

还有更离谱的情况,有的消费者车辆还没进入生产线,就被催着支付尾款,甚至被威胁如果不支付2万定金,订单就作废。有车主表示,原本确定好要购车,就因为没及时支付尾款,被延迟排产,提车时间大幅推迟。这让消费者陷入两难境地,支付尾款吧,担心车有问题;不支付吧,又怕失去购车资格,定金也拿不回来。

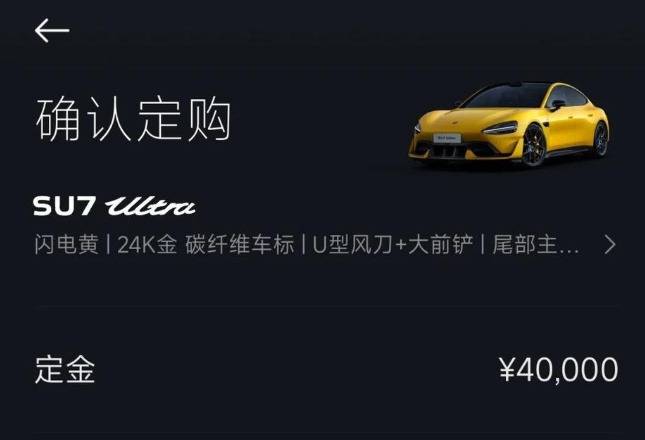

值得注意的是,小米汽车APP显示,SU7 Ultra的定金已从2万涨到4万。小米工作人员解释,一是Ultra车型价格高,二是该车并非走量车型,如果支付2万定金对应的车辆生产出来后购买人少,会造成资源浪费,所以提高定金门槛。但这种解释难以服众,消费者提前支付高额定金,承担了资金占用风险,而小米却未提供相应保障,这对消费者极不公平。从商业角度看,小米此举更像是为了缓解自身资金压力,将风险转嫁给消费者,而非真正为消费者考虑。

“霸王条款” 引发众怒

仔细分析小米汽车这一系列操作,不难发现其与手机行业预售模式相似。但手机和汽车截然不同,手机总价便宜,生产周期短,风险相对较小;而汽车价格高昂,生产环节复杂,涉及众多零部件供应商,且对安全性要求极高。小米将手机预售逻辑简单移植到汽车领域,显然是不合理的。 这种众筹造车的畸形逻辑,彻底颠倒了市场交易的公平基石。

法律界人士一针见血指出,小米购车协议中单方面设定付款期限、随意加重消费者责任的条款,已踩中“格式条款无效”的红线。

更致命的是,合同刻意模糊交付时间,使消费者陷入“钱已付、车无期”的被动困局,这柄悬在头顶的达摩克利斯之剑,让车主彻底丧失博弈能力。

此外,对比传统车企“到店验车付尾款”的成熟流程,小米的“先款后货”如同霸王硬上弓。 当协议中充斥着“小米有权随时要求付款”的无理条款,却对车企延迟交付的违约责任只字未提时,所谓的用户权益早已沦为资本棋盘上的虚设棋子!

车叔总结

SU7 Ultra此前因“碳纤维饰板塑料门”遭遇口碑塌方,如今又因全款催缴令再陷舆论漩涡。这几次恶性事件,彻底暴露了小米汽车在野蛮生长中对用户权益的系统性轻慢。当雷军高喊“重新定义豪车”时,却连最基本的交易公平都未能守住。在车叔看来,小米将准车主逼成“天使投资人”的操作,看似缓解了现金流压力,实则透支了品牌最珍贵的信任资产。而在汽车这个容错率极低的行业,任何对用户敬畏之心的缺失,终将招致市场的严厉惩罚!

评论 0

作者信息

更多资讯推荐