汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

“凳子要多小有多小,顾客要舒服就不让他舒服,吃完了抬着屁股他就会走,吸管要多粗有多粗,冰块有多大有多大,一杯喝完了,他会再喝第二杯。”

“你是不是新来的?这还用我教啊?”

1996年上映的《食神》电影里史蒂芬·周的这段话,在2025年仍然被改写进了每一家车企的造车内参里。

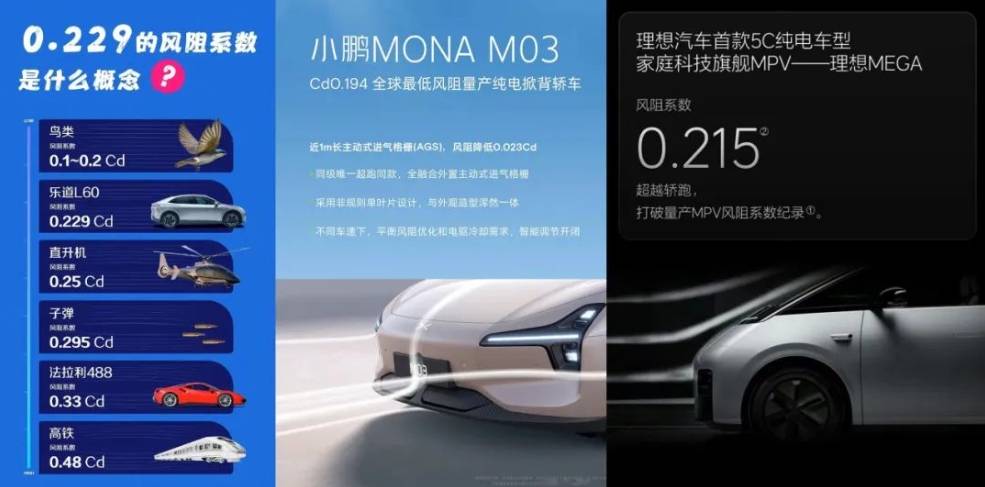

“风阻系数要多小有多小,WLTC工况下的续航里程要多长有多长,零百加速时间要多短有多短,屏幕尺寸要多大有多大,压铸机吨位要多重有多重,芯片算力冗余要多强有多强。”

“你是不是新来的?新车立项要先考虑传播爆点在哪,而不是技术突破是什么!”

当前一秒一款新车裹挟着一堆数字登场,后一秒另一款新车又席卷着一堆数字亮相。在数字的堆叠里,在发布会主讲人的提词器里,在纷沓而至的传播海报里,造车的瓶颈被无数次突破,创新的技术被无限次定义。

事实真的如此?

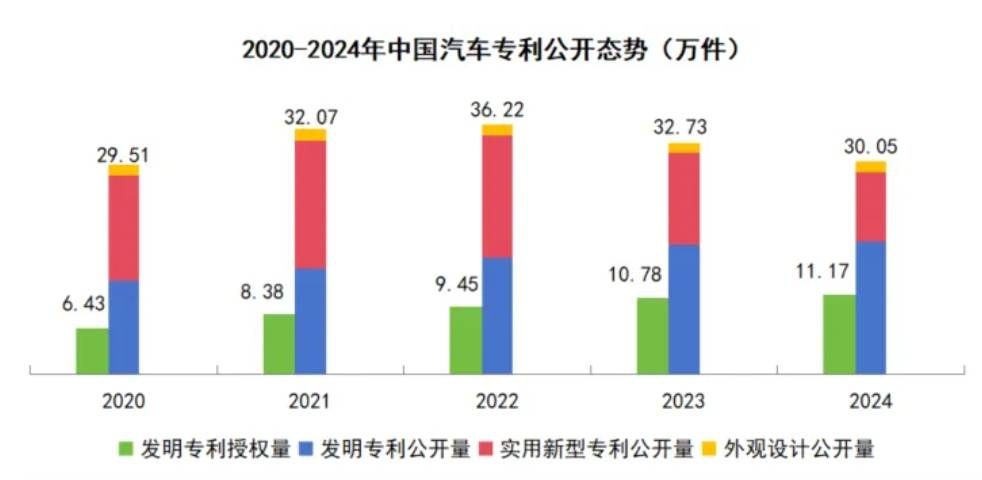

据《2024中国汽车专利数据统计分析》(下称《分析》)显示,2024年,中国汽车专利公开量为30.05万件,同比下降8.19%,已连续两年呈现负增长态势。

其中,中国新能源汽车与智能网联汽车领域专利公开量占比合计超过50%,新能源汽车领域的专利公开量占比为25.79%,智能网联汽车领域专利公开量占比为25.53%。

除新能源汽车及智能网联汽车领域,车身及车身附件、制造及装配、电子电器等传统汽车领域的专利公开量均呈现负增长态势。

我们可以承认这是中国汽车工业在新能源化、智能化、网联化转型趋势下,对应专利也有了较高的技术活跃度和创新水平体现,但是也不能否认的是,过度“专项”突破与创新,终将会造成木桶效应。

“你在追求极致,我在对标数据”,这就是2025年的车圈营销套路。狡黠的车商和史蒂芬·周一样,都想增加销量。

雷军在《小米创业思考》中提到:在还没有指纹识别和人脸识别的时代,手机厂商采用的解锁方式千奇百怪,有按键解锁、敲击解锁、笔迹解锁等等,而苹果率先采用了滑动解锁。雷军说,当时小米的研发团队一共设计了652种解锁方案,结果发现,没有一种方案比得上苹果的滑动解锁。

无从求证小米手机探索过的652种解锁方案动用了人类身体上的哪些部位和器官,但在这个数字背后的未知领域面前,消费者只会肃然起敬。

到了小米汽车上,数字的魔力愈发明显。

在宣布小米进军造车之时,雷军说,尽管几乎所有高管都支持造车并达成了共识,但大家依然觉得造车风险太大,于是小米组成了一个6个人的调研组,70多天的时间里面马不停蹄去了10多个城市,参加了85场调研,面访200多人,最终决定将在十年内为汽车项目投入100亿美元。

如果,这些数据能改变德上高速三个女孩的命运,那该有多好啊。

而伴随这些“数据端”突破和定义的,是营销也在被无休止量化。

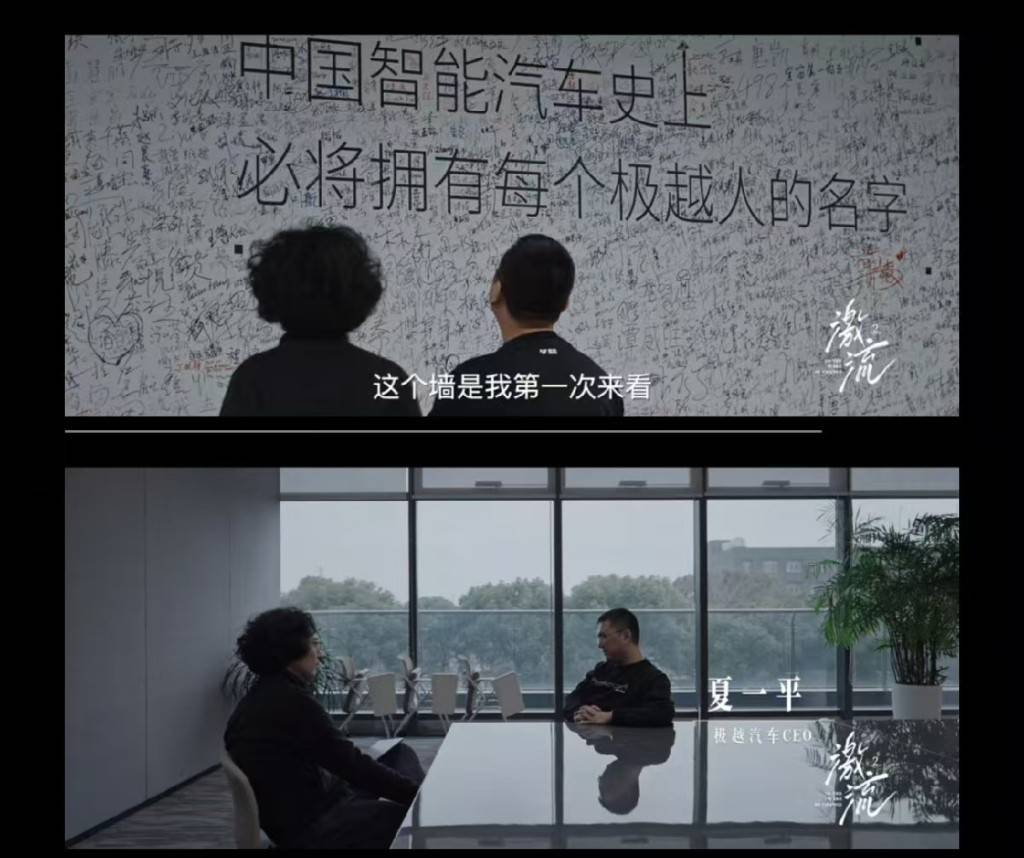

北京车展、上海车展、广州车展上,雷军现身、周鸿祎评测、魏建军手磨咖啡、尹同跃展馆奔跑、李斌与何小鹏共舞出现的频次越多,极越夏一平亏得就越不冤枉。

“创始人版”、“限量版”、“限定版”车型销售越快,FF贾跃亭就越踏实。

“千亿总裁”亲自为车主开车门、直播讲解、与网友互动的热度越高,威马沈晖就越能感慨离场的时间正好。

当车企将营销内容传播也做成了每日的工作KPI,这个曾经以底盘调校、发动机技术为荣的行业,正在沦为一场流量的附庸。

据经济观察报报道,日前,在由车问网、四度传播研究院共同主办的“2025年中国汽车品牌发展高峰论坛”上,《中国汽车品牌营销发展报告(2024)》蓝皮书正式发布。

该蓝皮书由中国国家创新与发展战略研究会作为指导单位,2024年监测统计分析了30家汽车企业、50个汽车品牌、236款上市新车、81位汽车企业高管的9.43亿条全网传播和营销数据。

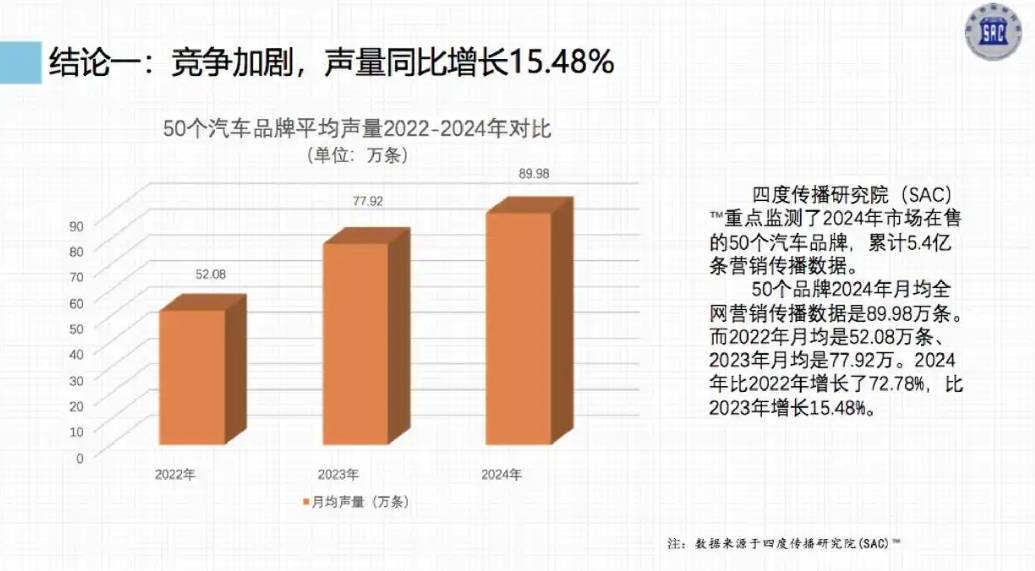

蓝皮书指出,2024年50个汽车品牌月均声量为89.98万条,同比增长15.48%;视频端月均声量为34.81万条,同比暴增96%。

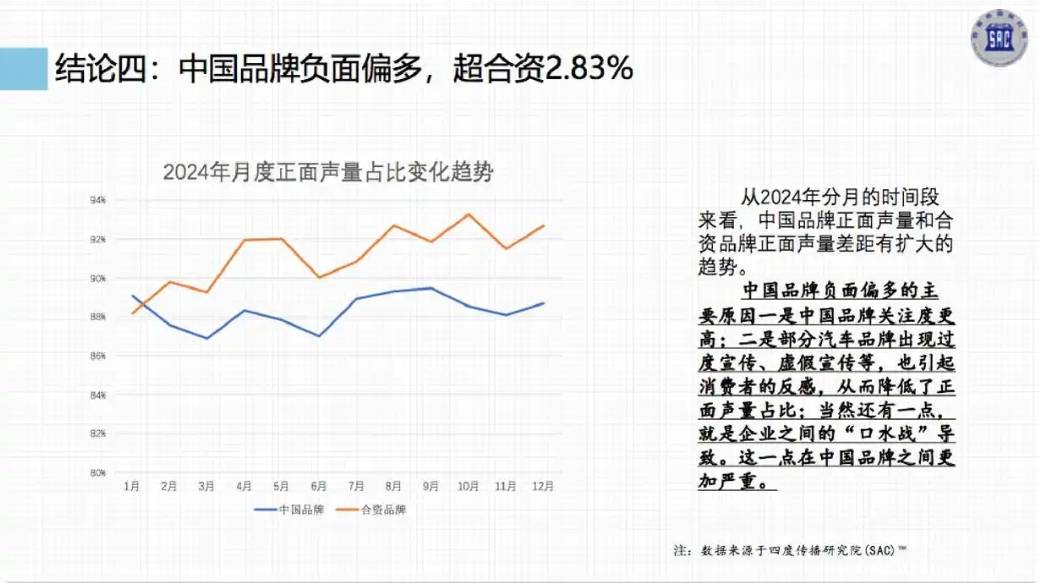

即便有如此大的传播声量,50个汽车品牌的正面声量依然占比下滑,跌破90%,相较2023年下降了0.85个百分点。其中,中国品牌负面偏多,27个中国品牌平均正面占比是88.31%,负面信息占比高于合资。

蓝皮书认为,中国品牌负面偏多的主要原因有三个:一是中国品牌关注度更高;二是部分汽车品牌出现过度宣传、虚假宣传等,引起了消费者的反感,从而降低了正面声量占比。

还有一点, 就是企业之间的“口水战”导致。

三岁学说话,一生学闭嘴。看透不说破是善良,讨厌不翻脸是格局。蓝皮书之外,是中国品牌彼此间的惺惺相惜。

既然国内有压力,索性到海那边去?

令人惋惜的是,当国内车企将资源聚焦在新能源车辆“续航多一些”、“屏幕大一些”、“智能化强一些”等国内消费者敏感指标上,却忽视了欧盟准入标准、本地化适配等出海关键能力。

此前,中国电动汽车百人会与麦肯锡团队研究的消费示意图显示,中国消费者已进入以智能化为主来定义消费的阶段,而欧美现在的消费者主要还在关注电动化的基本属性,比如续驶里程、充电等。

包括《欧盟电池与废电池法规》实施后影响电池企业海外扩张节奏,欧美新能源汽车补能体系还不完善,中国充电桩企业面临标准不同带来的高额认证成本,海外运营充换电的电费成本高昂。

1996年的《食神》最后,史蒂芬·周说,“根本就没有食神,或者说,人人都是食神”。

2025年的车圈进程近半,“根本就没有创新,或者说,到处都是创新”。

评论 0

作者信息

更多资讯推荐